一、一般情况

(一)、品种名称:安徽白山羊(黄淮山羊)。

经济类型:经济类型主要为肉皮兼用型。

(二)、中心产区及分布:中心产区阜阳和宿州占饲养量的60%左右。主要分布在安徽的阜阳、亳州、宿县、淮北、滁州、六安以及合肥、蚌埠、淮南等市郊。安徽白山羊产区先后引进萨能山羊、马头羊、波尔山羊和南江黄羊等品种进行杂交改良,肉用性能和母羊泌乳性能等生产性能有所提高,但繁殖力明显下降(具体表现为性成熟晚、乏情率高、单羔率增加),板皮品质下降(撕裂、断裂伸张率和皮厚均匀度等下降,毛色杂乱),主要产品——肉在产区和周边地区的认知度下降等。安徽白山羊在产区目前仍然以千家万户分散饲养为主,由于饲养管理技术水平低,羊群存在近交现象,加快了群体品质退化。安徽白山羊主产区为我国牛羊肉优势产区之一。近些年,特别是波尔山羊开始引进我国之后,安徽白山羊纯种个体的数量不断减少,因此,迫切需要加强对安徽白山羊品种资源的保护和进一步合理开发利。

(三)、产区自然生态条件及对品种形成的影响:

1、地貌与海拔:产区属黄淮平原,主要由黄河、淮河下游泥沙冲积而成。地形平坦,仅徐州地区略见小丘。西部和南部山麓平原,海拔大多在80米左右;中部平原,海拔多在35~80米之间;东部滨海一带,海拔仅2~3米。平原中多低洼区,湖泊众多,分布在淮河中下游一带。这一地区大致位于北纬33°至35.5°之间,气候湿润,阳光充足,加上这里又地处平原,灌溉条件便利,因而非常适宜农作物生长。

2、气象因子:属暖温带半湿润季风气候区,年平均温度13~16℃,年平均降水量741~1000毫米,年平均无霜期210~240天,年平均相对湿度70~80%。

3、水源和土质:水源充足,土壤肥沃,土质属沙质土壤和黄棕壤土,质地优良。

4、土地利用情况:土地利用率可高达85%。

5、农作物、饲料作物种类及生产情况:农作物以小麦、水稻、杂粮及棉花为主,次为大豆和花生等,为中国重要农业区。

(四)品种生物学特性及生态适应性:对不同生态环境有较强的适应性,性成熟早,繁殖力强,皮板质量好。耐粗饲、抗病力强、繁殖力强的特点,适合放牧和舍饲。

二、品种来源与发展

(一)、品种来源:明弘治(公元1488~1506)年间《安徽宿州志》、正德(公元1506~1522)年间的《颍州志》中均有饲养山羊的记载;清乾隆(公元1736~1796)年间的《安徽亳州志》中对其毛皮作了评价:“猾子皮毛直色白、之细小,贵口货不及也”。我国黄淮海平原南部,农民素有养羊习惯,产区又有草场及丰富的农副产品资源,经过广大劳动人民长期选育,形成了耐粗饲、适应性强、繁殖率高,肉和板皮质量优的优良品种。

(二)、群体数量与规模:

(1)母羊数量:157.3028万只。

(2)公羊数量:56.5875万只。

(3)育成羊及哺乳羔羊公、母数:817.72万只。

(4)基础公、母羊占全群比例:36.6%。

(三)选育情况

近些年来,由于先后引了进萨能山羊、马头羊、波尔山羊和南江黄羊等国内外品种改良安徽白山羊,在提高羔羊初生重、母羊泌乳性能、产肉性能等方面,收到一定效果,安徽白山羊产区品种混杂,纯种安徽白山羊个体在羊群中的比例不断降低。

(四)现有品种标准

根据体尺体重分为三级,分级标准按下表规定。

安徽白山羊等级标准表

性 别 | 等 级 | 周 岁 | 成 年 | ||||||

体重 公斤 | 体高厘米 | 体长 厘米 | 胸围 厘米 | 体重 公斤 | 体高厘米 | 体长 厘米 | 胸围 厘米 | ||

公 | 一 | 30 | 63 | 66 | 74 | 35 | 68 | 70 | 85 |

二 | 25 | 60 | 62 | 67 | 30 | 64 | 66 | 78 | |

三 | 20 | 57 | 58 | 60 | 24 | 60 | 61 | 70 | |

母 | 一 | 19 | 53 | 56 | 65 | 24 | 56 | 60 | 70 |

二 | 17 | 50 | 53 | 62 | 22 | 53 | 57 | 67 | |

三 | 15 | 47 | 50 | 59 | 20 | 50 | 54 | 64 | |

安徽省农牧渔业厅提出,安徽省标准计量局1987—12—28发布,《安徽省标准》安徽省地方家畜家禽蜜蜂品种(皖D/XM01—19—87),安徽白山羊(皖D/XM01—05—87)标准。

(五)、近15~20年消长形势:

1、数量规模变化

数量规模变化: 1988~1996 年该品种存栏逐渐增加, 阜阳市全市安徽白山羊从186.1 万只增加到301.6 万只。1997年山羊饲养量达513万只[1]。由于1995 年引进萨能奶山羊、1998 年引进波尔山羊改良本地山羊, 杂改率逐渐提高, 本品种逐渐减少, 2005年阜阳市全市安徽白山羊存栏214.31 万只,安徽白山羊仅有64.2万只[2]。

2、品质变化大观

近几年来,由于山羊养殖经济效益高,市场风险小,安徽白山羊的品质变化不大,但通过杂交改良的山羊,品质有很大变化,具体表现在(1) 杂交能提高安徽白山羊的生长发育速度。(2) 无论是二元杂交还是三元杂交,均能提高安徽白山羊的产肉性能( P < 0101 , P < 0105) ,但肉质有下降的趋势。(3) 二元杂交和三元杂交能够增大安徽白山羊板皮面积( P < 0101 , P < 0105) ,减小毛纤维密度,二元杂交使板皮的均匀度提高[3]。

3、濒危程度

三、体型外貌

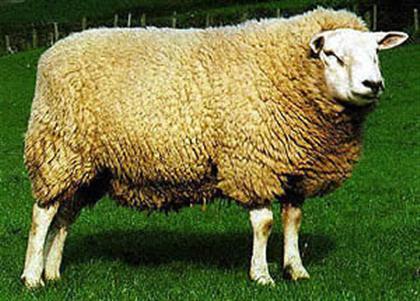

1、被毛颜色、长短及肤色:全身白色,毛短有丝光,绒毛很少。

2、外貌描述:

(1)体型特征:安徽白山羊结构匀称,骨胳较细。

(2)头部特征:头长清秀,眼大,耳长而立,鼻梁平直,面部微凹,下颌有髯。分有角和无角两个类型,有角者,公羊角粗大,母羊角细小,向上向后伸展呈镰刀状;无角者,仅有0.5~1.5厘米的角基。耳大小适中,向前平伸。

(3)颈部特征:安徽白山羊颈部锲形,中等长,公羊颈粗,母羊清秀。没有皱褶,无肉垂。

(4)躯干特征:胸深大,前驱发达,有雄姿,肋骨拱张良好,肋骨呈圆筒状,背腰平直,体躯呈桶形,尻微斜。

(5)四肢特征:种公羊体格高大,四肢强壮,长短适中。母羊乳房发育良好、呈半圆形。蹄质白色坚硬。

(6)尾部特征:锥形,短小。

(7)骨骼及肌肉发育情况:公羊骨骼粗壮结实,母羊骨骼较细,肌肉发育适中。

四、体尺和体重

1、周岁公羊体尺和体重

安徽白山羊周岁体尺、体重表

体高cm 65.30±3.39 | 体斜长cm 72.60±3.46 | 胸围cm 77±3.89 | 尾长cm | 尾宽cm | 体重KG 26.5±6.48 |

注:测定时间:2007年4月。测定地点:安徽省阜阳市文集镇。测定数量:35只。

2、成年母羊体尺和体重

体高cm 63.30±3.36 | 体斜长cm 67.60±3.68 | 胸围cm 74±3.93 | 尾长cm | 尾宽cm | 体重kg 26.5±6.48 |

注:测定时间:2007年4月。测定地点:安徽省阜阳市文集镇。测定数量:45只。

五、生产性能

产肉性能

(1)12月龄公、母羊宰前空腹体重16.66±2.45㎏、16±1.48㎏。 | (2)12月龄公、母羊胴体重8.9±2.44㎏、7.5±1.56㎏。 |

(3)屠宰率:12月龄公、母羊为51.11±2.56%、47.6±2.62%。 | (4)净肉率:12月龄公、母羊为34.31±2.46%、33.5±2.32%。 |

(5)肌肉厚度: | (6)肉骨比:12月龄公、母羊为(2.10±0.96):1、(2.7±0.46):1 |

(7)眼肌面积:12月龄公、母羊为6.4±0.96 cm2、6.01±0.43 cm2。 | (8)肌肉主要化学成分:水分70. 5±0.96%、干物质31.0±1.98%、蛋白质22.5±2.15%、脂肪5.0±0.89%、灰分2.05±0.87%及热量6250±100焦耳/克。 |

六、繁殖性能

1、性成熟年龄:安徽白山羊5月龄即可性成熟。 | 2、公、母羊初配年龄,一般利用年限:公羊初配年龄为10月龄,母羊初配年龄6~8月龄。一般公、母羊的利用年限为6年。 |

3、配种方式:本交,一个配种季节每只公羊配20只左右母羊。 | 4、发情季节:四季发情,以春、秋季为发情旺季。 |

5、发情周期:16~22天,平均为21天。 | 6、怀孕期:平均为150天。 |

7、产羔率:平均为239%。 | 8、羔羊出生重:公2.6㎏、母2.4㎏。 |

9、羔羊断奶体重:断奶日龄为60天,公羔7.9㎏、母羔7.6㎏。 | 10、哺乳日增重:公羔95g、母羔86g。 |

11、羔羊成活数(断奶后):1.5个。 | 12、羔羊成活率:95%。 |

13、羔羊死亡率:5%。 | 14、公畜不用于人工授精。 |

15、公畜精液品质:排精量为0.8~2.0ml、密度为20~25亿/毫升、活力为0.8。 | 16、精液不进行冷冻。 |

七、饲养管理

1、饲养方式:

(1)成年羊:当地主要是放牧加舍饲、拴牧。

(2)羔羊:随母放牧,补饲精料。

2、舍饲期补饲情况:采用精料+秸秆+干草的方式,精料主要是麸皮、豆饼、玉米等。秸秆主要是大豆秸、花生秸、山芋秧、各种树木的叶子及部分青干草。

3、安徽白山羊性情温驯,易饲养管理,老人和妇女就可管理。

八、品种保护与利用现状

九、对品种的评估

安徽白山羊为肉皮兼用品种,其肉质细嫩、膻味小,板质质量优良,性成熟早、四季发情、产羔率高,耐粗饲、适合于农区圈养和拴牧、抗病力强等优点,是良好的“优质”羊肉生产和板皮生产的优良品种,同时也是开展杂种优势利用或开展肉用山羊配套系选育的良好母本。今后应加强品种的保护和本品种选育工作,同时应科学、合理地对其开展综合开发利用。

十、附录

[1] 依托交通大枢纽着力开发大农业——关于阜阳市培植农村经济新增长点的思考, 栏目:文论,《阜阳年鉴》(1997年)。

[3] 安徽白山羊杂交效应——畜牧兽医学报,2003 ,34 (6) ,5362541。

[4]

发表评论 取消回复