一、没有科学的规划和测算而盲目上马,导致舍饲规模养羊的失败。近年来羊肉市场一直处于不饱和的状态,羊肉价格处于高价运行且相对稳定,很多养殖户觉得有利可图,没有考虑到地理位置是否合适,人力、物力、资金、技术各方面资源是否具备而盲目上规模,超出了自身的经营管理能力。难以获取计划效益。

1、场址选择不合理,没有因地制宜。某山场的自然载畜量只有50只左右,而某些养殖户租赁后在那里建起100只以上规模的羊场,导致过度放牧,不到半年荒山就成了秃山,人工种草又没跟上,羊群失去了生存的资源;有些羊场未考虑实际情况,只要有山场就行,可没想到山场周围零星庄稼地繁多,羊场建在庄稼林中,一旦出牧,就会糟蹋农作物。每天有扯不完的皮,最终养主不得不予以赔偿,今天赔100元,明天赔200元……,一年下来仅赔偿费就是几千元,最终将自已赔了进去。

2、劳力无保障,所用劳动力与其从事的劳动不相适宜。大多数农区规模养羊户所用的劳力都是有家里的老或小,或雇用的老、弱、小的半劳动力,靠他们担负起体力重,管理要求高、技术性强的饲养活动,可谓无能为力。若雇用员工还要支付每月不少于800元的工资,到头来,既使赚了钱,把工资、费用已开,所剩无几,白忙活一场,不如不干。

3、技术力量缺乏,高价聘请技术员耗资过大。大多数养殖户刚上马时自已不懂技术或似懂非懂,涉入实际后,没办法对羊只进行科学管理和保健,疫病多发、难以控制不得高薪请人,一年多次,耗去大量的医疗费而得不偿失。

4、资金不雄厚,难以维系正常的生产开支。许多规模养殖户开始筹集了几万元钱,但他们没有合理的资金使用计划,认为羊就是吃草的费用少,一开始就把资金大部分用于建羊舍、购羊种上,等到羊场办起来了手上却没了资金,接下来的饲料费,防疫消毒费、医药费、人工工资、越科饲草的贮备等全无,只有靠东借西赁或卖几只羊来维系,一年下来羊也卖完了,还欠下了“一屁股债”。

二、科学饲养管理观念不强,导致规模养羊的失败。

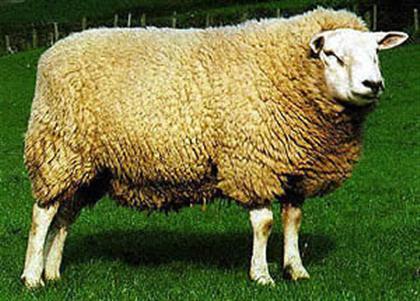

1、重羊群数量,轻品种质量。我国农区辐面辽阔,生态条件各异,各地经过长期的自然选择和人工选育,培育出了一批绵、山羊品种。这些当地品种具有成熟早、而粗饲、繁殖率高等特点,在当地养羊业中发挥了重要作用,但在品种结构中各方面性能高的品种比例不大,同一品种内生产性能高低变异 范围大。大部分品种普遍存在肉用性能缺陷,与国外优良品种比差距很大。如夏洛来、波尔山羊、无角陶赛特等优良品种体躯大,后躯丰满,肉用性能好,成年母羊70—90kg,公羊平均体重110kg以上,繁殖率高,生长速度快(羔羊期日增重300g以上),饲料转化率高。但这些品种价格较高,大多农区养殖户为节约成本,增大养殖量很少引用,而选择了国内地方品种,且头发胡子一把抓,造成种群繁杂、质量不高。

2、群体结构不科学,多数规模羊场公母比例搭配不合理,没有适时选育,老母羊比例大,适龄能繁母羊比例占不到40%。导致基本母羊群繁殖率低,产出羔羊的体质差,成活率,生产能力上不去。

3、科学分栏饲养没跟上。多数养殖户公母不分栏,老幼不分栏,强弱不分栏,混群饲养,导致乱交乱配所产羊仔生产性能差。羊群采食不均匀,形成强的越强,弱的越弱,甚至缺乏营养而死亡,整体增长水平低下。

4、越冬饲料准备不足,缺乏保暖等措施。一般情况下羊采食时间需7小时以上(牧草充足的地方)方可满足生理需求,冬季天短,牧草枯萎不充分,既使可全天放牧尚需归牧后补饲精粗料,而大多数羊场没有准备充足的精、粗料,补饲较少甚至没有,羊群生理营养需求达不到,体弱多病,死亡率增高。对于冬羔,既无保暖措施,又无补奶计划,母羊因营养缺乏也不能正常提高供乳汁。羔羊成活率低,一年下来,羊群规模不仅没有增加甚至下滑,哪来的效益可言,只好洗手不干。

5、环境卫生条件差,寄生虫病多发,影响羊只正常生长发育。

6、无科学的疫病防治和保健体系。

通常情况下,规模羊场要结合羊的生理特点和生产实际。制定重点疫病防疫,免疫计划(如羊炭疽、羊黑疫、羊快疫、羔羊痢、口蹄疫、传染性胸膜肺炎等),普遍病防治,圈舍的保洁消毒等一套严密的防治方案,做到防重于治,减少疫病发生,而农区大多数规模养殖户往往不够重视或做的不到位,导致疫病多发,一旦出现,只好采取应急措施,按住这头,撬了那头,同时在养羊生产中常会发生一些常见病,通常(如羊口疮、羊痘、羊疥螨等),这些病确实很难缠,养殖户缺乏实践经验,通常采取一般性的常用药物,时间长了,产生耐药性,无治疗效果,疾病无法控制而不断蔓延,导致全年都在防疫、治病,耗资巨大且效果,最终被疾病“撩倒”。

发表评论 取消回复